虹って、どうしてあんなにきれいなアーチ(弧)に見えるのでしょう?

じつは、太陽の光と空気中の水滴がつくる、規則正しい“角度”の結果なんです。

太陽の光が水滴に入ると屈折(くっせつ)して(水の中で光の進む向きが変わる)、中で反射し、もう一度屈折して外に出てきます。

このとき、ちょうど42度くらいの角度で出てくる光だけが、私たちの目に届くようになっています。

へぇ〜!虹って“なんとなく”できるんじゃなくて、ちゃんとルールがあるんだ!

その通りです。太陽を背にして空を見ると、42度の位置に光が集まって、色の帯ができる。だからアーチになるですよ。

この角度で見える光が集まった形が、あの大きなアーチなんです。

しかも、実は虹の形は本当は丸いんですよ。地面があるから上半分だけが見えているんです。

今回は、この「虹がアーチになる理由」を、やさしく分かりやすく解説していきます!

虹がアーチに見えるのはなぜ?

虹がアーチに見える理由は、光と水滴と太陽の位置関係にあります。

太陽の光が水のつぶに入って反射すると、決まった方向に光が出てきます。

この方向は、太陽を背にして空を見ると、目から見ておよそ42度の角度になります。

この42度の方向にそって、色のついた光が空に並ぶと、虹のアーチ(弧)が見えるというわけです。

虹って、太陽の反対側に出るのもちゃんと理由があったんだね!

はい。光の動きと角度によって、決まった場所に現れるんです。

虹の形は「アーチ」じゃなくて「まる」だった!

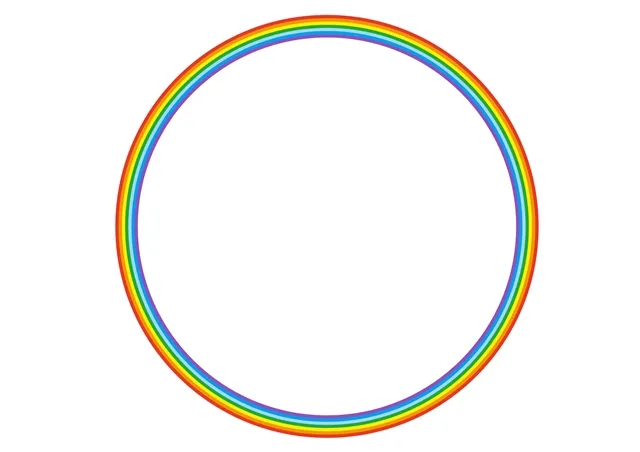

実は、虹の本当の形はアーチではなく円です。

私たちが地上から見ると、地面にさえぎられて上半分しか見えないため、アーチのように見えるのです。

でも、もし飛行機の中や高い山の上など、地面が視界に入らない場所から見れば、虹がまんまるの輪として現れることもあります。

えっ!? 虹って本当は輪っかなんだ!

そうなんです。虹の中心は“対日点”といって、太陽と反対方向にあります。

つまり、虹がアーチ状に見えるのは、地面があるから上半分だけが見えているというだけのこと。

光と太陽と水滴の関係によってできる虹の本当の形は、空に描かれた大きなまんまるだったのです。

なぜ虹は42度で見えるの?色はどうして七色なの?

光は曲がって反射して、また曲がる

太陽の光が水滴の中に入ると、曲がります(屈折)。

そのあと水滴の内側で反射して、もう一度曲がって外に出てきます。

この「屈折 → 反射 → 屈折」の動きによって、光は42度くらいの角度で外に出てきやすくなるのです。

色によって角度が少しちがう

実は、光の色によって曲がり方は少しずつちがいます。

たとえば:

- 赤い光:あまり曲がらない → 外側に見える

- 青や紫の光:よく曲がる → 内側に見える

この違いによって、虹では赤が外側、紫が内側という順番になるのです。

じゃあ、あの並びもちゃんと“物理のルール”でできてるんだね!

ええ。太陽の光がいろんな色をふくんでいる証拠なんですよ。

なぜ「七色」と言われるの?

実際の虹には、七色よりもたくさんの色がふくまれていますが、日本では七色で教えられることが多いです。

これは、光を7つに分けたと言われるアイザック・ニュートンの影響もあるとされています。

二重虹(ダブルレインボー)のひみつ

ときどき、虹が2本見えることがあります。

これを「二重虹(ダブルレインボー)」と呼びます。

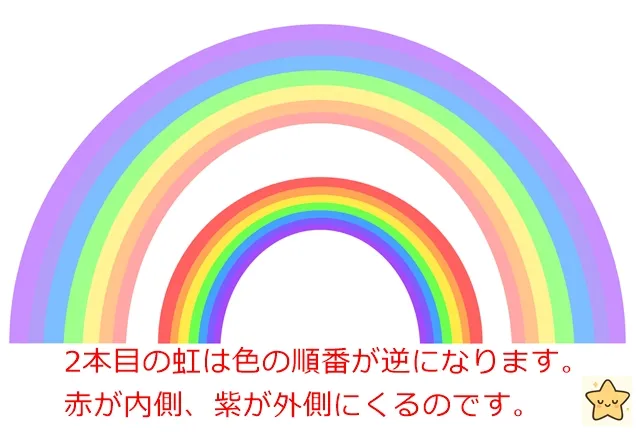

しかも、よく見ると2本目の虹の色が反対になっているのです!

水滴の中で2回反射してできる

ふつうの虹は、水滴の中で1回反射した光が見えてできています。

でも、二重虹では2回反射した光が目に届くのです。

この2回反射のとき、光はちがう角度(だいたい50〜53度)で出てきます。

そのため、2本目の虹は、最初の虹よりも外側に、そして少しぼんやりと現れるのです。

うわぁ〜!2本の虹ってめったに見られないよね!

はい。しかも、2本目の虹は色の順番が逆になります。赤が内側、紫が外側にくるのです。

なぜ色が逆になるの?

それは、光が水滴の中を2回反射すると、出てくる向きがひっくり返るためです。

その結果、虹の色の並びも反対(逆順)になるのです。

二重虹が見られるのはレアなチャンス!

2回反射した光はとても弱いため、二重虹はふだんはあまり見られません。

でも、雨上がりの明るい空や、条件がそろった日には見られることもあります。

もし2本目の虹を見つけたら、ちょっといいことがあるかもしれませんね!

虹が見える条件とは?

虹は、いつでもどこでも見られるわけではありません。

実は、虹が見えるためには、いくつかの条件がそろう必要があります。

- 太陽が出ている(できれば朝や夕方)

- 空気中に水滴がある(雨・霧・噴水など)

- 太陽を背にして、反対側の空を見る

この3つがそろったとき、空にきれいな虹が現れるチャンスです!

① 太陽の光が必要

まず、一番大切なのは太陽が出ていることです。

太陽の光がなければ、そもそも虹はできません。

とくに太陽の位置が低い朝や夕方の方が、虹が見えやすいです。

② 空気中に水のつぶがある

虹をつくるもうひとつの材料が、空気中の水滴(すいてき)です。

この水滴は、雨あがりの空や霧、噴水、滝、ホースのしぶきなどで見られます。

③ 太陽を背にして空を見る

虹を見つけるには、太陽を背中にして、反対側の空を見てみましょう。

なぜなら、虹は「太陽の光が水滴で反射して戻ってくる方向」に現れるからです。

雨がやんだあとに虹が出るのって、太陽と水がそろうからなんだね!

はい。その通りです。太陽の光が後ろから差し込み、水滴の中で反射・屈折して、あなたの目に届くと、虹が見えるのです。

観察してみよう!虹をもっと楽しむポイント

虹のしくみが分かったら、今度は自分の目で観察してみましょう!

① 太陽の位置と向きをチェックしよう

虹は太陽を背にして、その反対側にある空に現れます。

朝や夕方など、太陽が低い時間帯の方が、虹は高く・大きく見える傾向があります。

朝の虹って、なんだか空にかかる橋みたいでかっこいいよね!

はい。時間帯や見る場所によって、虹の高さや明るさも変わるのですよ。

② 自分で虹を作ってみよう!

晴れた日に、太陽を背にして水をまくと、人工的に虹を作ることができます。

たとえばこんな方法があります:

- 庭や公園で、ホースの霧をまく

- 霧吹きで細かい水を空中にまく

- シャボン玉やスプリンクラーでもOK!

条件がそろえば、七色の小さな虹が見えるはずです。

③ 虹を撮影するときのコツ

虹を写真に残したいときは、順光(太陽を背にする)で撮ることと、ピントを空の奥に合わせるのがポイントです。

二重虹などは、少し暗めに撮ると色がくっきり写ることもあります。

④ 雨上がりには空を見上げてみよう!

虹が出やすいのは、雨のあとの晴れ間や、天気雨のとき。

とくに西の空が晴れていて、東の空に雨が残っているときなどは、虹が見えるチャンスです。

まとめ:虹のアーチにはちゃんと理由があった!

虹がアーチになるのは、偶然ではありません。

実はすべて、太陽の光と水のつぶが作る“決まった角度”の現象だったのです。

この記事でわかったこと

- 虹は、光が水滴の中で屈折→反射→屈折することでできる

- そのとき42度の角度で出てくる光が集まり、アーチの形になる

- 虹は本当は円形で、地面があるからアーチに見える

- 光の色は曲がり方がちがうので、七色に分かれて順番に並ぶ

- 水滴の中で2回反射すると、2本目の虹(二重虹)ができ、色が反対になる

ちょっとした自然現象の中にも、物理や光のふしぎがたくさんつまっています。

ぜひ空を見上げて、今日も「科学の目」で自然を楽しんでみてくださいね!