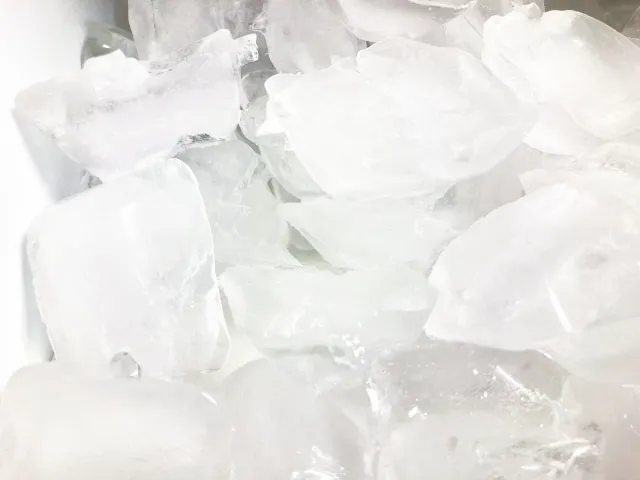

家で氷をつくったとき、真ん中が白くなっていますよね?

氷の白い部分は、「水の中の空気や不純物」が集まってできたものなんです。

つまり、正体は「よごれ」ではなく、「目に見えないものたち」の集まり。ちょっと意外ですよね。

透明な氷を作ってみたいな!

実は、家でもちょっとした工夫で、家の冷凍庫でも“白くならない氷”を作ることができるんです!

この記事では、

- 氷の白い部分の正体はなに?

- どうして白くなるの?

- 白くならない氷の作り方は?

といった疑問に、やさしくていねいに答えていきます。

透明な氷のひみつ、いっしょに探ってみましょう!

氷の白い部分ってなに?【正体は空気と不純物】

氷の真ん中や内側が白くなっているのは、けっして「汚れている」からではありません。

実は、白く見える正体は、水の中にふくまれていた「空気」や「不純物(ミネラル分など)」です。

水を冷凍庫で冷やすと、外側から順番に凍っていきます。すると、中に残された空気や不純物が、どんどん中心に押しやられていきます。

そして最後にそこが一気に凍ることで、小さな空気の粒(気泡)や、細かい氷の結晶がたくさんできてしまうのです。

これらが光をバラバラな方向に反射させるため、私たちの目には「白くにごっている」ように見えるのです。

つまり、白くなる=水の中の“見えない成分”が集まったしるしなんですね。

へぇ~!白くなるのって、冷凍庫のせいじゃなくて、水の中の空気やミネラルのせいだったんだ!

そう。冷凍のスピードや水の質によって、どれくらい白くなるかも変わるんだよ。だから「どう凍らせるか」が、透明な氷を作るカギなんだ。

【豆知識】氷が白く見えるのは、光の散乱のせい?

氷の中に閉じこめられた小さな空気の粒や氷のかけらは、入ってきた光をバラバラな方向に跳ね返します。これを「光の散乱」といいます。

この現象には「ミー散乱」や「レイリー散乱」といった科学的な名前もありますが、かんたんに言うと、小さな粒が光を散らしてしまうことで、白っぽく見えるということなんです。

たとえば、ミルクや雲が白く見えるのも、同じしくみ。たくさんの小さな粒に光がぶつかって、あちこちに散らばるからです。

透明に見えるためには、光がまっすぐ通りぬける必要があります。

だから、気泡や不純物が少ない氷ほど、透き通って見えるというわけなんですね。

次は、「なぜ家庭の冷凍庫では白くなりやすいのか?」その理由をくわしく見ていきましょう。

なぜ白くなるの?家庭の冷凍庫にひそむ落とし穴

氷が白くなってしまうのは、水の中の空気や不純物が原因ですが、実は「どうやって凍るか」も大きく関係しています。

家庭用の冷凍庫は、氷を外側から一気に冷やして凍らせるようにできています。冷凍庫の中はとても寒く、型に入れた水の外側からどんどん凍っていきます。

そのとき、内側に残された空気やミネラルなどの不純物は、逃げ場がなくなり、真ん中に閉じこめられてしまうのです。そして最後に凍った部分が白くにごる、というわけです。

これは、雪が積もったように見えることから「スノーアイス」とも呼ばれることがあります。

えっ!じゃあ、冷凍庫で急に冷やすのが、白くなる原因ってこと?

そのとおり。家庭の冷凍庫は早く凍らせるようにできているから、どうしても中心に空気が残ってしまうんだ。透明な氷にしたいなら、「ゆっくり凍らせる」のがポイントなんだよ。

次は、その「ゆっくり凍らせる」ための方法と、透明な氷をつくる3つのコツを紹介します!

家庭でもできる方法なので、ぜひチャレンジしてみてください。

白い部分をなくすには?透明な氷の作り方【家庭でできる3つのコツ】

氷を透明にしたいなら、「空気」と「不純物」をできるだけ減らし、「ゆっくり凍らせる」ことがカギになります。

家庭でも、ちょっとした工夫で白い部分を少なくすることができます。ここでは、誰でも試せる3つの方法をご紹介します。

【1】一度、沸騰させた水を使う

水を一度沸騰させてから冷ましたものを使うと、水の中の空気が抜けて、透明な氷になりやすくなります。

さらに、沸騰によって水道水に含まれるカルキ(塩素)やミネラル分などの不純物も減るため、より効果的です。

【2】ゆっくり凍らせる

急に冷やすと空気が逃げられず白くなりやすいので、クーラーバッグや発泡スチロールに入れて、外側からゆっくり凍るようにすると透明度がアップします。

他にも、製氷皿をタオルで包んでおくという簡単な方法でも、凍るスピードをゆっくりにできます。

【3】白い部分を下に集めるように凍らせる

透明な氷を作るには、白くなる部分(空気や不純物)をできるだけ一か所に集めるのがポイントです。

例えば、タッパーに少量の水を入れて凍らせると、白い部分が底のほうに集まります。

このとき、白くなった部分だけをあとでナイフなどでカットすれば、上の透明な部分だけを取り出すことができます。

これを応用すれば、まるでバーで出てくるような透明な氷も作れます!

ふつうの水じゃダメなんだ!お湯をわかすなんて、理科の実験みたいでワクワクするね!

そうなんです!氷を作ることも、れっきとした科学です。

次は、自由研究にも使える「透明な氷の観察実験」について紹介してきます。

自由研究にもぴったり!透明な氷でできる観察実験

透明な氷ができる仕組みを調べてみたい!と思ったら、それは立派な自由研究のテーマになります。

家庭でできる簡単な方法を使って、「白くなる氷」と「透明な氷」のちがいを観察してみましょう。

やり方はとってもシンプル。次のような実験をしてみてください。

【実験テーマ例】

沸騰させた水と、水道水でつくる氷の見た目のちがいを比べてみよう!

【準備するもの】

・製氷皿(ふつうのものでOK)

・水道水と、沸騰→冷ました水

・冷凍庫

・カメラ(スマホでもOK)

【手順】

① 製氷皿の左半分に水道水、右半分に沸騰させた水を入れる

② 冷凍庫に入れて同じ時間だけ凍らせる

③ できた氷を取り出して、白さや透明度を比べてみる

④ 観察した様子を写真に撮って、まとめてみよう!

ポイントは、「条件をそろえること」と「違いに注目すること」です。

この実験なら、家でもすぐできそうだね!ちゃんとレポートにすれば、夏休みの自由研究にも使えそう!

できれば温度や時間の記録もとっておくと、もっと科学的になるよ。観察結果を表や写真でまとめれば、説得力もアップだよ!

まとめ:氷が白くなる理由と透明にするコツ、これで完璧!

氷の中にできる白い部分は、汚れているわけではなく、水の中にあった空気やミネラルなどの「目に見えない成分」が集まったものです。

家庭の冷凍庫は急に冷やすため、外から凍り、内側に空気や不純物が閉じこめられてしまいます。これが、氷の中心が白くなる理由でした。

でも、沸騰した水を使ったり、ゆっくり凍らせたりといった方法を使えば、透明な氷も家庭で作ることができます。

透明な氷を作るコツ(おさらい)

- 水を一度沸騰させて、空気やカルキを抜く

- 発泡スチロールやタオルで包んで、ゆっくり凍らせる

- 白くなる部分を下に集め、あとでカットして取り除く

ふつうの氷でも、作り方をちょっと工夫するだけで、全然ちがうんだね!

身近な現象にも、ちゃんと理由があるんだよ。そこに気づけたら、世界の見え方が少し変わってくるかもしれないね。

自由研究に、日常の豆知識に。氷のひみつ、あなたも今日から試してみてください!