氷がとけるのは、「熱によって水の分子が動き出すから」です。

ふだん何気なく目にしている「氷がとける」現象。

でも、なぜ手で触れるだけで氷がとけていくのか、不思議に思ったことはありませんか?

実はそこには、“目に見えない世界”で起きている、小さな分子たちのダンスが関係しています。

この記事では、氷がとけるしくみを、分子の動きという視点からわかりやすく解説します。

最後には、身近な材料を使ったミニ実験も紹介しますので、ぜひ試してみてくださいね!

熱いと氷がとけるのはなぜ?

結論:熱が氷に伝わり、水の分子が動き出すから!

氷は、「水の分子(H2O)がギュッと固まって動かずに並んでいる状態」です。

この分子たちは、とても小さい粒のようなもので、冷たい温度ではあまり動かず、規則正しく並んでじっとしています。

でも、熱いものが近づくとどうなるのでしょう?

たとえば、手で氷を握ったとき、「あっ、冷たい!」と感じることがありますよね。

それって、実は「手の中の熱が氷にうつっている証拠」なんです。熱はいつも、温かい方から冷たい方へと流れます。

熱が氷に伝わると、そのエネルギーを受けとった水分子たちが少しずつ動き出します。

動きがどんどん活発になると、やがて「固体=氷」の形を保てなくなって、自由に動き回る「液体=水」に変わるのです。

これが、「氷がとける」という現象の正体。

熱が氷にエネルギーを与えることで、水の分子がじっとしていられなくなり、動き出してしまうわけです。

手はそんなに熱くないように感じるけど、氷がとけるのはどうして??

私たちの体温はふつう36〜37℃くらい。氷の温度は0℃以下です。

「36℃と0℃」のあいだには大きな温度差があるので、手の熱でもちゃんと氷はとけていくんですよ!

へぇ~。そもそも「氷」ってなんなんだろう?

良い質問です!次は、氷の正体を分子の世界から見てみましょう。

氷ってなに?

結論:氷は、水分子がぎゅっと並んでじっとしている“固体”の水!

私たちがふだん目にしている氷は、実は「水」が冷えて固まったものです。

でも、「固まる」とはどういうことなのでしょうか?

水は、分子(H2O)というとても小さな粒の集まりでできています。

この分子たちは、温度が高いときには元気に動き回っています。

たとえば、ぴょんぴょん飛び跳ねたり、ぶつかったり、回ったりしています。

ところが、水を冷蔵庫や冷凍庫に入れて冷やしていくと、温度が下がるにつれて分子の動きがゆっくりになっていきます。

そして0℃になるころ、水分子たちは互いに手をつなぐように並んで、動かなくなっていきます。

その状態が「氷」=水の“固体”です。

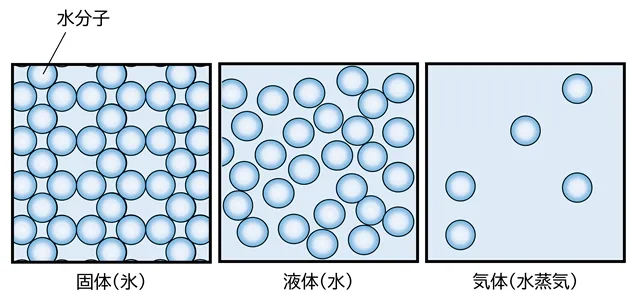

🔍 固体・液体・気体のちがいって?

ここでちょっと、身のまわりの物質の「3つのすがた」についてふれておきましょう。

| 状態 | 分子の動き方 | 例 |

|---|---|---|

| 固体 | きちんと並んで、ほとんど動かない | 氷、石、鉄など |

| 液体 | バラバラに動き回るが、まとまりがある | 水、ジュースなど |

| 気体 | 自由に飛び回って、形も大きさも決まっていない | 空気、水蒸気など |

「氷がとける」とは、固体だった水分子たちが、熱を受けてバラバラに動き出し、液体の状態になること。

この状態変化のことを「融解(ゆうかい)」と呼びます。

氷をとけさせる力をもっている「熱」って、いったいどんなものなんだろう??

鋭い質問ですね。次は、この“熱”の正体にせまってみましょう。

「熱」とはなんだろう?

結論:「熱」とは、分子を動かすエネルギーのこと!

ふだん私たちが「熱い」「冷たい」と感じるのは、実は分子の動き方の違いによるものです。

温度が高いものは、分子が元気に動き回っています。

逆に、温度が低いものでは、分子はおとなしくゆっくりと動いています。

つまり、「熱(ねつ)」とは、ものの中にある分子たちが持っている“動く力”=エネルギーのことなんです。

🔥 温度が高い=分子が元気に動いている!

たとえば、お湯の中では水の分子がバシャバシャと動きまわっています。

でも、氷の中では、水の分子はカチコチに整列して、ほとんど動いていません。

えっ、分子って見えないのに、どうしてそんなことがわかるの?

それは、科学者たちが実験や観測をくり返して、温度と分子の動きの関係を調べてきたからです。

温度が高いときは分子が速く動き、温度が低いときにはゆっくりになる。

これが、物質の基本的な性質なんです。

🧊 熱はどこからどこへ流れる?

熱は、いつも「高い温度」から「低い温度」へと流れます。

たとえば、手で氷を持つと、手の熱が氷に伝わって、氷がとけていきますよね。

じゃあ、どうして手の熱が氷に伝わるの?

それは、熱は“温かいほうから冷たいほうへ”自然に流れる性質があるからです。

つまり、手の中の分子が持つエネルギーを、氷の中の分子にバトンタッチしているようなイメージです。

このように、「熱が伝わる」とは、分子の元気さ(エネルギー)が、となりの分子にどんどん広がっていくことなのです。

では、その熱を受けとった氷の分子たちは、どう変化していくのでしょうか?

次は、氷がとけるときの分子の世界をイメージしてみましょう。

イメージしよう!分子の世界

結論:氷がとけるとは、分子が動き出してバラバラになること!

氷は、分子(H2O)がギュウギュウに整列して、ピタッとくっつきあった状態でしたね。

この状態では、分子たちはお互いに場所をゆずらず、じっと動かずに並んでいます。

そこに「熱」が伝わると、何が起こるのでしょう?

💭 小さな粒がワチャワチャ…分子たちのダンス!

最初は、分子たちは「ん?なんか温かいぞ?」と感じて、ほんの少しだけ揺れ始めます。

そして、だんだん激しくゆれたり回ったりしながら、「動きたい!」というエネルギーを持ち始めるのです。

えっ?分子が“動きたい”って思うの?

もちろん実際に“気持ち”があるわけではないですが、分子たちはエネルギーをもらうと自然に動き出す性質があるんです。

まるで踊りだすみたいにワチャワチャしはじめる様子を、イメージでとらえると覚えやすいですよ。

やがて、手をつないでいた分子たちが「もう並んでるの無理〜!」と言って、くっつくのをやめてバラバラに動き出します。

これが、「とける」=「固体から液体になる」という変化です。

🤔 「とける」って、どこまでいったら“とけた”ことになるの?

うーん、水になりかけてるのって“氷”?それとも“水”?どっち?

いい質問ですね!氷がとけはじめたときは、氷と水が混ざった状態になります。

でも、すべての分子がバラバラになって、自由に動けるようになったら、それはもう“液体=水”です。

では実際に、氷がとける様子を身近なもので観察してみたくなりませんか?

次は、ちょこっとできるミニ実験を紹介します!

ちょこっと実験してみよう

結論:氷のとけるスピードは、熱の伝わり方や周りの環境によって変わる!

ここまでで、「氷がとけるのは分子が熱を受け取って動き出すから」だと分かりましたね。

でも、氷ってどんなときに一番早くとけるのでしょうか?

それを確かめるために、かんたんな実験をしてみましょう。

特別な道具は必要なし!おうちにあるものですぐできますよ。

実験:氷を3つの条件で比べてみよう!

用意するもの

・同じ大きさの氷を3つ

・コップ 3個

・お湯(※やけどに注意)、塩(食塩)

やり方

1. 氷を3つのコップに1つずつ入れる

2. 次のように条件を変えてみる

- A:そのまま何もせず常温に置く

- B:氷に少しだけお湯をかける

- C:氷に塩をふりかける

3. それぞれの氷がどれくらいの速さでとけるかを観察してみよう!

とけるスピードを予想しよう!

「どれが一番早くとけるんだろう?」と気になったあなた。正解はこちら!

- Bのお湯をかけた氷

→ お湯は高い温度を持っているので、一気に熱が伝わり、氷はすばやくとけます。 - Cの塩をかけた氷

→ 塩には、氷の「とける温度(凝固点)」を下げる力があります。そのため、氷はとけやすくなりますが、お湯ほど熱エネルギーがないので少し時間がかかります。 - Aのそのまま置いた氷

→ 常温では、まわりの空気から少しずつ熱が伝わるだけなので、いちばんゆっくりととけていきます。

えっ?塩をかけると冷たくなるの?

塩をかけたら早くとけるのに、なんで冷たくなるの?

↑と思った人、いますよね。

これは、「凝固点降下(ぎょうこてんこうか)」という現象がかかわっています。

塩を加えることで、氷のとける温度が下がるため、氷はどんどんとけようとします。

でもそのとき、氷は“自分のまわりから熱をうばいながら”とけていくんです。

そのせいで、まわりの温度はむしろもっと下がってしまうんですね。

この実験から、「氷がとける速さは、熱の伝わり方やまわりの条件によって変わる」ということがよくわかります。

コラム:塩水はマイナス20度でも凍らないって本当?そして道路にまくのは「塩」じゃないの?

氷に塩をかけるととけやすくなるって話、ちょっと不思議ですよね。

しかも、塩水はマイナス20℃でも凍らないって聞いたら…「えっ!?」って思いませんか?

このナゾをとくカギは、「凝固点降下(ぎょうこてんこうか)」という現象です。

水はふつう0℃で凍りますが、そこに塩を混ぜると、凍る温度がどんどん下がるんです。

たとえば、限界まで塩を溶かした「飽和食塩水」だと、なんと−21℃くらいにならないと凍りません!

❄️ 雪国の道路にまくのは「塩」じゃない!?

「冬に道路にまく“あの白い粉”も塩なのかな?」と思った方もいるかもしれませんね。

実は、雪国で使われているのは塩化カルシウム(CaCl₂)という物質です。

食塩とちがって、もっと低い温度でも効果を発揮し、しかも水と反応すると発熱するので、氷を積極的にとかす力があります。

| 物質 | 凍る温度(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 食塩(塩化ナトリウム) | 約 −21℃ | 家庭でも使える・実験向き |

| 塩化カルシウム | 約 −50℃以下 | 道路や雪国で使われる・発熱作用あり |

💡 実験には「食塩」でOK!

もちろん、家庭での科学実験には食塩で問題ありません。

身近にある材料でも、「氷がとける速さが変わる理由」や「凝固点降下のしくみ」をじゅうぶん体験することができます。

では最後に、ここまで学んだことをぎゅっとまとめてみましょう!

まとめ:氷がとけるのは、熱で分子が動き出すから!

氷がとける理由は、とってもシンプル。

それは、「熱」が氷に伝わって、水の分子が動き出すからです。

✔ 氷がとけるしくみをおさらい!

- 氷は、分子がきちんと並んでじっとしている「固体」の状態

- そこに熱(エネルギー)が伝わると、分子が動き出して自由になる

- 分子がバラバラに動き回れるようになると、「液体の水」に変わる

- これが「とける」という現象の正体!

✔ 熱の正体ってなに?

- 熱とは、分子を動かす力=エネルギーのこと

- 温度が高いと、分子の動きが活発になる

- 熱は、温かいところから冷たいところへと流れる性質がある

✔ 実験で分かったこと!

- お湯をかけた氷 → 一番早くとける

- 塩をかけた氷 → 凝固点が下がってとけやすくなる

- 何もしない氷 → ゆっくりとける

✔ おどろきの豆知識!

- 飽和食塩水は −21℃でも凍らない

- 雪国で使われているのは「塩化カルシウム(CaCl₂)」

- 凍結防止や除雪に使われる理由は、より低温でも効果があるから!

このように、身近な「氷がとける」現象の中には、

熱や分子の動きなど、たくさんの科学のルールがつまっているんです。