カタツムリって、なんだかのんびりしていて可愛いですよね。

雨の日にそっと現れて、ゆっくり動姿を見かけると、ちょっとほっこりした気分になる人も多いのではないでしょうか。

あれ?カタツムリの目って、どこにあるの?

にょきっと伸びた“ツノ”のような触角の先に、カタツムリの目があるんですよ。

今回は、そんなカタツムリの「目のふしぎ」について、科学的にやさしく解説します。

目のつくりや視力だけでなく、カタツムリが“ゆっくりでも生きのびる”ための知恵も紹介します。

えっ、カタツムリの目ってどこ?

“ツノ”の先に、目がある!?

カタツムリの目は“長いツノ”のような触角の先にあるんです。

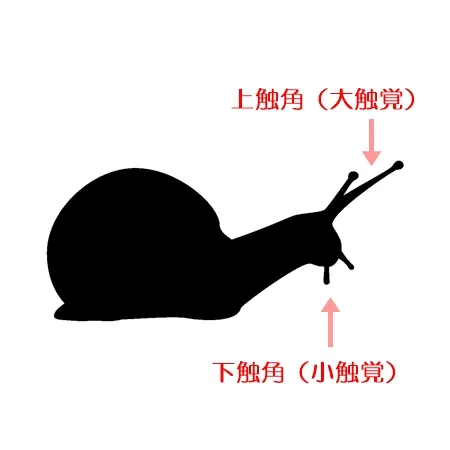

この長い触角は「上触角(大触覚)」と呼ばれていて、その先っぽに小さな黒い点のような目がついています。

触角ごと目が動く!カタツムリのすごいしくみ

カタツムリは、危険を感じると触角をきゅっと引っ込めますよね?

それと同時に、目も一緒に「収納」されるのです。

つまり、カタツムリは目ごと引っ込めたり、また出したりすることができるんですね!

これは、外の世界をちょっとだけ確認したいときや、敵から身を守るときにとっても便利なしくみです。

カタツムリって、そんな小さな目で、ちゃんと見えるの?

鋭い質問です!この目の性能については、次でくわしく解説していきますね。

実はよく見えてない!?カタツムリの視力

目があるのに、あんまり見えてない?

「目がある=よく見えている」とは限りません。

実は、カタツムリの目はとてもシンプルなつくりをしていて、私たちのようにはっきりとものを見ることはできません。

えっ、それじゃ困らないの?

でも大丈夫。カタツムリは、ぼんやりと光や動きを感じる程度の視力でも、ちゃんと生きていけるようにできているんです。

カタツムリの目の役わりって?

カタツムリの目は、主に「光のある方向を知る」ために使われています。

たとえば明るい場所と暗い場所の区別ができるので、日ざしの強い場所をさけて、ジメジメした安全なところに移動することができます。

また、近くに何かが動いたときにそれを感じとることもできます。

つまり、カタツムリにとって目は「見るため」ではなく、“感じるため”のセンサーのような役わりをしているんですね。

見えなくても生きていける理由

それでもやっぱり、よく見えたほうが便利じゃないの?

カタツムリのようにゆっくり動いて、あまり遠くまで行かない生き物にとっては、高い視力はそれほど必要ではないんです。

それよりも大切なのは、においをかいだり、さわって確かめたりする力。

次は、そんな“視力にたよらない生き方”をくわしく見ていきましょう!

カタツムリは見えなくても大丈夫?!“におい”と“触覚”がカギ!

見えなくても生きていけるの?

目がはっきり見えないなら、生きていくのが大変そう…

カタツムリはちゃんとほかの感覚をフル活用して、食べ物を見つけたり、まわりのようすを知ったりしているんです。

そのカギになるのが、「におい」と「触覚(しょっかく)」です!

においでごはんを見つける

カタツムリは、「下触角(小触覚)」と呼ばれる短い触角で、においを感じ取ることができます。

下触角(小触覚)は、まるで“においセンサー”のような働きをしていて、エサのにおいをかぎわけることができるんです。

たとえば、落ち葉や野菜などのエサが近くにあると、カタツムリはにおいをたよりにゆっくり近づいていきます。

「よし、このへんにおいしそうなものがあるぞ…」という感じなんだねぇ。

さわって確かめるナマの情報

カタツムリは、足のうらや触角で「さわる」ことで、まわりの世界を確かめます。

足のうらや触角で石や木、葉っぱなどを直接さわって、「ここは安全そう」「あ、こっちは登れそう」など、リアルな情報を得ることができるんです。

この「さわって確認する」能力は、目があまり見えないカタツムリにとって、とても大切な生きる力になっています。

ゆっくり進むからこそ、正確に感じる

ゆっくりしか動けないことは、じつはカタツムリにとってメリットでもあります。

早く動く必要がないからこそ、まわりの情報をじっくり感じとりながら、安全に進むことができるんですね。

見た目はのんびりでも、その感覚はとっても繊細。

カタツムリは、「におい」と「さわる力」で、しっかり世界とつながっているんです。

ゆっくりこそ最強?カタツムリの生き残り戦術

ゆっくり動くのは弱いこと?

動きがのろい生き物って、なんとなく「弱そう…」「すぐつかまりそう…」と思われがちですよね。

でも、カタツムリにとってはこの「のんびりスタイル」が生き残るための戦術なんです!

カギは「目立たないこと」

カタツムリは、すばやく逃げることはできません。

だからこそ、そもそも敵に見つからないようにすることがとっても大事なのです。

そのために、地味な色のからだをしていたり、落ち葉やコケの中でじっとしていたりします。

ゆっくり動いて、敵の目に止まりにくくなるというワケなんだね!

そうなんです。「気配を消す」ことがカタツムリのサバイバル術なんです。

頼れるのは、かたい「カラ」!

そしてもう一つの大きな武器が、あのぐるぐるの「殻(から)」です。

殻の中に体を引っこめることで、敵から身を守ることができます。

もし鳥に見つかっても、とりあえずカラに入って守るってことだね!

そうなんです。この“シェルター作戦”が、カタツムリの命を守ってきたのです。

ちなみに殻はカルシウムでできていて、ちゃんと成長とともに大きくなります。

つまり、カタツムリは自分の家を背負って生きているともいえるんですね。

「にげない」「かくれる」「守る」が3本柱!

すばやく逃げられないなら、“にげない”という選択肢を進化させたカタツムリ。

そのかわりに、

- 「目立たない」

- 「カラに入る」

- 「じっとする」

これで、ちゃんと生き残ってきました。

ゆっくりだけど、じつはすごくしたたか。それが、カタツムリという生き物なのです。

まとめ:目はヒント!生き物の進化には意味がある

「見えない」ことに意味があった

私たちはつい、「目がいい=すごい」「速く動ける=強い」と思いがちですが、カタツムリを見てみると、それがすべてじゃないことがわかります。

カタツムリの目は、ものをはっきり見るためではなく、光や動きを感じとる“センサー”のような目。

それにくわえて、においや触覚をフル活用して、のんびりと、でも着実に生きているのです。

見えないなら、見えないなりの生き方がある。

それこそが、カタツムリが長い間、自然界で生きのびてきた理由なのかもしれません。

“進化”はその生き物にとってのベストな選択

カタツムリのゆっくりした動き、目立たない見た目、そして引っ込める殻。

どれも、「自分を守りながら生きていく」ために選ばれてきた進化のかたちです。

速さや強さだけがすべてじゃない。ゆっくりでも、自分のペースでちゃんと生きる力がある。

カタツムリの体には、そんなメッセージがつまっているように思えてきますね。

「速さや強さだけがすべてじゃない。ゆっくりでも、自分のペースでちゃんと生きる力がある。」かぁ…

この言葉しみるなぁ…