キリンの首が長くなったのは、「高いところの葉っぱを食べやすくするため」と「オス同士が首をぶつけて戦うため」の2つの理由が考えられています。

この2つの説は、どちらも科学的に根拠があり、いまでも研究が続けられているテーマです。

キリンは、動物園でも人気のある動物ですね。すらりと長い首がとても印象的です。

キリンの首は、なんであんなに長いの?ふつうの動物は、あんなにバランスをくずしそうな体をしてないよね。

じつは、キリンの首が長い理由には、「木の上の葉っぱを食べるため」という説と、「オス同士が首をぶつけ合って戦うため」という説があります。

この2つの説は、どちらもたくさんの研究者によって長年調べられてきました。

どちらか一方だけが正しいわけではなく、どちらもキリンの進化に大きく関わっているかもしれないのです。

このあと、キリンの体のしくみや進化の流れ、最新の研究まで、わかりやすくご紹介していきます!

首が長いって、どれくらい?驚きの体のしくみ

キリンの首は人間よりずっと長い

キリンの首の長さは、なんと約1.8メートルから2.4メートルもあります。

大人の背の高さをゆうにこえるほど長いんです!

骨の数は人間と同じ?

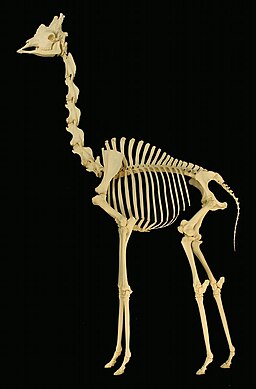

Sklmsta, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

でも、もっと驚くのはその「中身」。キリンの首の骨(頚椎=けいつい)は、人間と同じ7つしかありません。

えっ? あんなに長いのに、骨の数は同じなの?

こう思った人もいるかもしれませんね。

実はキリンの頚椎は、1本1本がとても長くて、1つの骨が約25〜28cmもあるのです。

つまり、数は少なくても、1つ1つの骨がとても大きいので、首全体が長くなるのです。

首の骨ひとつが30cm定規に近い長さなんて!びっくり!

首を支えるための工夫もすごい!

あの長い首を動かしたり、重さを支えたりするために、キリンの首には特別な筋肉や血管のしくみがあります。

- 心臓の力:高いところから心臓の血液を頭まで送るため、心臓はとても強くて大きく、重さは約11kgもあります。

- 血圧の調整:水を飲むときなどに頭を下げると、血が一気に下がってしまいます。これを防ぐために、血管には逆流をふせぐ弁(べん)があり、脳を守っています。

なぜ長くなった?2つの有力な進化説

キリンの首が長くなった理由については、科学者たちのあいだでも長い間、いろいろな説が出てきました。

「高いところの葉っぱを食べるため」という話を聞いたことがあるかもしれませんね。

とくに有力なのが、次の2つの進化説です。

1. 高い木の葉を食べるための「食物競争説」

キリンはアフリカのサバンナにすんでいます。

そこでは、草や木の葉を食べる動物がたくさんいて、エサの取りあいになります。

その中でキリンは、より高いところの葉っぱを食べられるように進化したというのが「食物競争説」です。

キリンの首が長ければ、他の動物が届かない高さの葉を食べられて、エサを確保しやすくなります。

なるほど、そうすれば生き残れる確率が上がりそう!

…それなら、首が長くないキリンはどうして絶滅しなかったの?

じつは、地面近くの葉っぱを食べるキリンも生きのびることができていたため、首の長さだけがすべてではなかったと考えられています。

2. オス同士が戦う「ネッキング説」

もうひとつの有力な説は、オス同士の戦いが関係しているというものです。

キリンのオスたちは、「ネッキング」と呼ばれる行動をします。

これは、首を大きく振り回して相手の体をたたく戦い方のことです。

首が長くて重いほど、たたいたときの威力も強くなります。

つまり、首が長いキリンの方が勝ちやすく、メスに選ばれる可能性が高くなるというわけです。

えっ、キリンって首でたたき合うの!?

野生のキリンのオスたちはネッキングで力くらべをして、勝った方がメスに近づけることが多いのです。

最新研究が示すのは「どちらも正しい」?

最近の研究では、この2つの説はどちらも正しい可能性があると考えられています。

さらに、「首だけでなく、足や心臓、血管なども同時に進化した」とする新しい視点も加わってきました。

えっ? 首だけじゃなくて、体全体がセットで進化したの?

そうなんです。キリンの体は、首・足・内臓がバランスよく進化した“チームワークの結晶”だったのです。

たとえば、首が長くなっても心臓の力が足りなければ、血液を脳まで送れません。

また、足が短いままだとバランスが悪くなって、移動やエサ探しに不便になります。

だからこそ、複数の特徴がいっしょに進化してきたと考えられているのです。

さらに、DNAの研究からは、首の骨や心臓のしくみに関係する特別な遺伝子が見つかっています。キリンが首をのばしながらも血圧を保ち、安全に生活できるようになったことが分かってきました。

そんなにたくさんの工夫がつまってたなんて、キリンってすごい…!

つまりキリンの首が長くなった理由は、「食べるため」「戦うため」という2つの進化の力に加えて、それを支える体全体のしくみが同時に進化したからといえるのです。

キリンの進化をたどる:化石とDNAのひみつ

科学者たちは、過去の生き物の骨(化石)や、現代のキリンの遺伝子(DNA)を調べることで、キリンの進化の道のりを少しずつ明らかにしてきました。

昔のキリンは、今のように首が長くなかった?

キリンの祖先は、約1100万年前に登場したと考えられています。

当時のキリンは、今のような長い首ではなく、もっと首が短くて、がっしりした体つきでした。

このころのキリンの仲間は、今の「オカピ」によく似ていたと考えられています。

オカピは、キリンと同じキリン科の動物で、首が短く、森林の中で生活しています。 キリンの祖先も、オカピのように首が短く、林の中で葉っぱを食べるような生活をしていたかもしれません。

たとえば、中国で発見された「ディスカラポテリウム」という絶滅したキリンの仲間は、首が短くて太く、頭突きのような戦いをしていたと考えられています。

えっ? キリンって昔は首が短かったの?

そうなんです。今のような“長い首”は、比較的新しい特徴で、長い時間をかけて少しずつ変化してきたのです。

DNAが語る、進化の物語

キリンのDNAには、首の骨や心臓のしくみに関係する特別な遺伝子が見つかっています。

たとえば、首の骨がよくのびるための骨の成長をコントロールする遺伝子や、 高い血圧に対応できる心臓と血管の調整に関わる遺伝子などが進化していることがわかっています。

遺伝子って、そんなことまでわかるの?

はい。最近の科学では、DNAを読み取ることで、どんな特徴が、いつ、どのように生まれたのかを調べることができるようになってきました。

こうした研究により、キリンの進化は「首だけ」の話ではなく、全身の特徴が連動して進化してきたことが、はっきりと示されてきたのです。

つまり、化石が「過去の形」を、DNAが「進化のしくみ」を、それぞれ教えてくれる大切な手がかりなのです。

まとめ:キリンの首に秘められた自然のドラマ

キリンの首が長い理由は、

- 「高いところの葉を食べるため」

- 「オス同士の戦いに勝つため」

- 「体全体の進化が連動していたから」

このように、いくつもの要素が組み合わさった結果でした。

- 🌿 高い木の葉っぱを食べるため

→ 他の動物が届かない場所のエサを食べるために、首が長くなった。 - 🦒 オス同士の戦い(ネッキング)に勝つため

→ 首を使った力くらべで強さをアピールし、メスに選ばれやすくなった。 - ⚙ 首だけでなく、足や心臓もいっしょに進化していた

→ 長い首を動かすには、全身のしくみがバランスよく進化する必要があった。 - 🧬 DNAや化石の研究が進み、さらに深くわかってきた

→ 遺伝子のしくみから、キリン独特の体の進化が明らかになっている。 - 🌍 キリンの首は、何百万年もの自然の進化のたまもの

→ おもしろい形に見えても、実は生きのびるための“自然の知恵”がつまっている。

私たちが動物園などで見かけるキリンの姿は、自然界の中で生き残るために何百万年もかけて形づくられてきた進化の証なのです。

こんなにもたくさんの理由としくみがあるなんて、思ってもみませんでした!

化石からはじまって、遺伝子まで── 研究が進めば進むほど、キリンの首の進化は、ますます奥深く、興味ぶかいものだとわかってきます。

もしかしたら未来には、今よりもっと新しい説が出てくるかもしれません。

キリンの首には、自然の知恵とたくましさがぎっしりつまっているということです。